9月23日の半月講は中止します。

半月の夜、月といっしょに星空を見上げてみませんか。

お月見というと満月が定番ですが、半月はクレーターを観察しやすく、満月とはまた違った表情を見せてくれます。望遠鏡を使った月の拡大映像もお楽しみください。

実施要項

- 日時

2023年9月23日(土・祝) 18:00~20:00

- 途中入退場自由

- 雨天の場合は中止します。

- 曇天の場合は雲に切れ目があれば実施します。

- 実施の可否は当日15:00以降にこのページをご覧ください。

- 場所

福生第二中学校 校庭

- 「受付」ののぼり旗を目印にしてください。

- 参加費

無料

- 参加申込

不要

- メールアドレス登録してくださった方には、当日15:00に実施可否のメールをお送りします。

⇒ 2023年9月半月講 メールアドレス登録

- メールアドレス登録してくださった方には、当日15:00に実施可否のメールをお送りします。

- 主催・問い合せ先

まると

- 電話番号: 042-848-2245

- その他

- 小学生以下のみの参加はできません。大人の保護者の方も同伴してください。

- 感染症の拡大防止とイベント保険のため、受付にてお名前とご連絡先をいただきます。

- 自家用車での来場はご遠慮ください。

- 介助犬以外のペットを連れての来場はご遠慮ください。

ポスター

※ ポスター(A3)のPDFファイルにリンクしています。

いただいた個人情報について

いただいた個人情報は下記の目的にのみ使用します。

- 感染症拡大防止のため、自治体及び関係機関との連携

- イベント保険業務

ただし、ご登録いただいたメールアドレスは下記の目的にも使用します。

- 当日15:00に行う実施可否の送付

- 今後のイベント案内

- イベント案内が不要の場合は、登録ページのチェックボックスにてご指示ください。

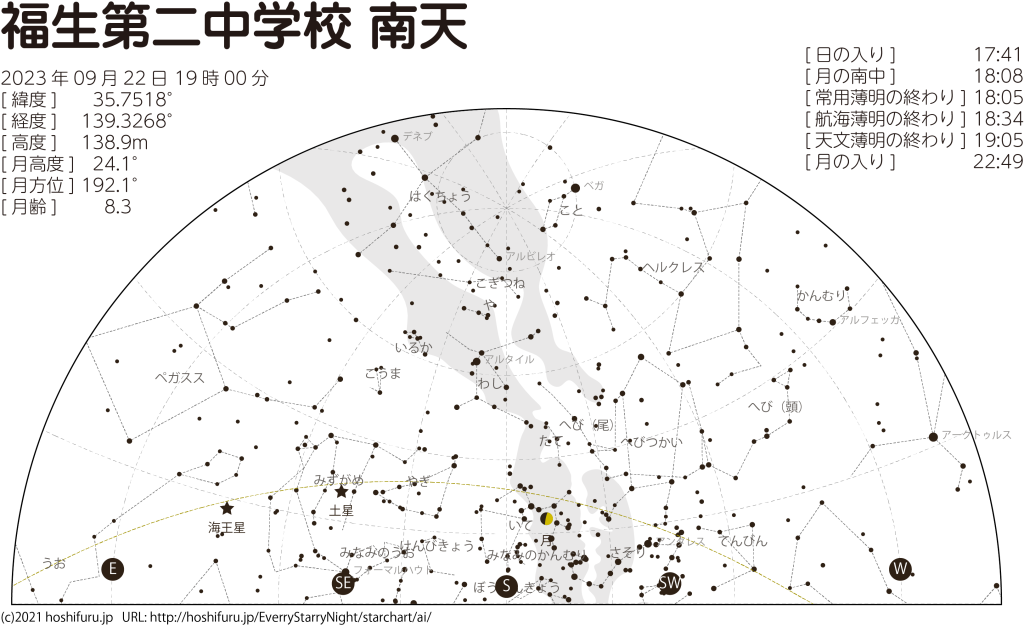

星図

データシート

地点情報

出典: 地理院地図

| 地点名 | 福生第二中学校 |

|---|---|

| 緯度[°] | 35.7518 |

| 経度[°] | 139.3268 |

| 高度[m] | 138.9 |

こよみ

福生高校

日付: 2023年9月23日

出典: 国立天文台暦計算室 こよみの計算

| 事象 | 時刻 | 太陽高度[°] | 太陽方位[°] | 月高度[°] | 月方位[°] |

|---|---|---|---|---|---|

| 上弦 | 4:32 | -12.7 | 80.4 | -74.9 | 295.2 |

| 日の出 | 5:29 | -1.2 | 88.9 | -82.4 | 346.3 |

| 月の出 | 13:28 | 45.7 | 222.6 | -0.3 | 125.7 |

| 日の入り | 17:41 | -1.2 | 270.8 | 24.9 | 173.6 |

| 常用薄明の終わり | 18:05 | -6.1 | 274.3 | 25.2 | 179.3 |

| 月の南中 | 18:08 | -6.7 | 274.8 | 25.2 | 180.0 |

| 航海薄明の終わり | 18:34 | -11.9 | 278.7 | 24.9 | 186.1 |

| 天文薄明の終わり | 19:05 | -18.1 | 283.5 | 23.9 | 193.2 |

| 月の入り | 22:49 | -52.8 | 340.7 | -0.3 | 234.5 |

※ 常用薄明: 太陽高度が -6° の時刻。屋外での作業に支障がない程度の明るさ。

※ 航海薄明: 太陽高度が -12°の時刻。水平線が見える程度の明るさ。

※ 天文薄明: 太陽高度が -18°の時刻。天体観測に支障がない程度の明るさ。

月・惑星の高度と方位

福生第二中学校

日付: 2023年9月23日 時刻: 19:00

出典: 国立天文台暦計算室 こよみの計算

| 天体 | 高度[°] | 方位[°] | 視半径[″] | 月齢 | 等級 |

|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 24.1 | 192.1 | 965.1 | 8.3 | |

| 土星 | 26.8 | 131.4 | 9.4 | 0.6 |

※ 惑星は地平線上の5惑星のみ表示。

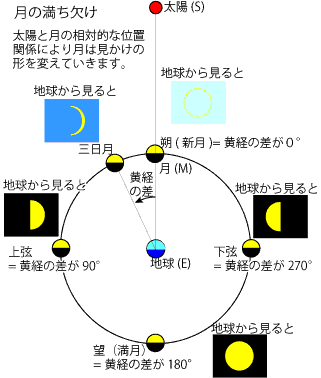

コラム: 中秋の名月と月齢

今年の中秋の名月は9月29日(金)です。旧暦では8月15日に当たり、晴れればまん丸に光る満月を拝むことができるでしょう。まさに十五夜、ススキを飾って月見団子をいただくのは風流ですね。さて、この日の月齢は14.1です……。あれ、15じゃない?

一般に「月齢」というと、「正午月齢」を指します。読んで字の如しで、正午、つまり昼の12時の時点での月齢ということですね。国立天文台暦計算室のこよみの計算ページを使って2023年9月29日12:00の月齢を計算してみると、確かに14.1です。

では、満月の瞬間の月齢はどうでしょうか。同じく国立天文台より朔・弦・望のページを見ると、9月29日18:58に望、つまり満月になることが分かります。こよみの計算ページでこの時刻の月齢を計算してみると……月齢は14.3です。四捨五入しても15にはなりません。あれれ?

ここで、「月齢」の意味を確認することにしましょう。月齢とは、朔、つまり新月になった瞬間からの日数を言います。朔・弦・望のページによると2023年9月15日10:40が朔ですから、9月29日12:00はそれから14.1日が経過した時刻、というわけです。

月齢の基点はともかくとして、値そのものは24時間単位、つまり地球の自転で決まっているという点がポイントです。

では、朔とは何でしょうか。天文学的には、太陽ー地球ー月の成す角度が 0°(厳密には、黄経の差が0°) になった瞬間のことを言います。それが9月15日10:40なんですね。

それから月は地球を中心に左回りに回っていき、9月23日4:32に90°に達します。これが上弦、つまり半月です。

さらに左回りに回って9月29日18:58に180°に達します。この状態が望、つまり満月です。さらに回って10月6日22:48に270°の下弦(半月)、10月15日2:55の朔(新月)に戻ります。

この朔・弦・望には、地球の自転は関係していません。

地球の自転はだいたい一定していますが、月の軌道は楕円ですので朔から望にかかる時間はかなりずれます。これが中秋の名月の月齢が必ずしも15になるとは限らない理由です。

旧暦も朔を含む日を1日としていますので、同じ現象が発生することがあります。たとえば2020年の中秋の名月は10月2日でしたが、旧暦では8月16日でした。つまり、十五夜と中秋の名月が一致しなかったんですね。

コメント